Remember when you lost your shit and

drove the car into the garden,

and you got out and said I’m sorry

to the vines and no one saw it?

The national, “I need my girl”

La casa donde dijo sí

Hace más de diez años me despedí de la soledad al partir hacia ella. En 2006 inicié un periplo que me llevó a abandonar mi ciudad natal en busca de un hogar que no respondiera a coordenadas geográficas, sino que lo delimitara las pulsiones del arraigo metafórico. Sentirme en casa allá donde encontrara mi lugar.

La conocí un día de agosto, con frío en las manos y emoción en mi interior. El lugar pronto perdería su encanto y se volvería uno más de esos escarmientos mitológicos para aquellos que osan alejarse de la tranquilidad de las aguas familiares, mares insondables que devoran hombres y sueños. La muerte que simbolizaba la ciudad sin aire me persigue aún ahora. El lugar no le hacía justicia, ella la imponía.

En el inicio de los días las pasiones se volvieron lenguaje: conocerla a través de lo que la había forjado: la obra desde sus materiales, pieza diseminada en momentos, nombres, sonidos e historias. Países y trazos, continentes de tinta y pincel; llené mis sentidos y aprendí a conocer de su voz (suave como la sutileza de sus formas que al mismo tiempo descubría) todos los espacios que contenía en su interior. Conocerla fue aventura perpetua.

Yo le hablé de mis vacíos: de las ausencias y esperanzas que alimentaban los pasos que apenas iniciaba a dar en el mundo. Entre música, libros, superhéroes y aventuras digitales, salió por último la pasión más antigua de mi vida: un equipo de futbol. De nombre ridículo, colores extranjeros, historia añeja y recesiva. Fracaso constante, experiencia en frustraciones. Gloria en sepia.

Ella no desdeñaba la emoción que se dibujaba en mi rostro cuando mencionaba a Héctor del Ángel, cuando le explicaba el apodo del “Pulpo” Zúñiga, o rememoraba las hazañas del Tigre Sepúlveda, del bigotón Jasso o del Tubo Gómez. Entendía (porque eso siempre lo hacía bien), el poder cautivador de ese mito futbolero, los alcances de mi afición y el umbral de gozo y dolor que fluctuaba en mí cada sábado de partido.

Durante diez años nunca vi un partido solo. De entre el marasmo de la mediocridad que sepultó al equipo la última década, siempre pude observar el abismo con un brazo al cual afianzarme. Soledades compartidas, compañía, después de todo.

La casa donde dijo no

La vida cambia constantemente. Ahora parece como si los días tardaran demasiado, las horas se consumen más despacio; los espacios se vuelven más amplios, oscuros, fríos. De entre el eco que se acomoda en las esquinas resuenan, de vez en cuando, sonidos parecidos a la voz del presagio.

Entre el tedio y la desilusión, el auxilio proviene del lugar más sagrado. De repente la esperanza de una alegría futbolera se empieza a respirar en el aire; incrédulo, suelo evitar las grandes expectativas con el fin de protegerme de la caída de Ícaro que acompaña siempre a mi equipo; nacidos para decepcionar, muy a pesar de su historia.

Nació esa afición tan temprano en mi vida que no recuerdo bien sus motivos: quizás fue en el 94 cuando empecé a entender el sentido de rivalidad: mi padre y mi hermano siempre veían con desdén a un equipo de camiseta rayada, de colores claros y jugadores morenos. Ese equipo siempre ofrecía grandes juegos, goles vistosos y ningún campeonato. Pero en algo lograban siempre coronarse: entretenerme.

A los seis años, ver el futbol es una acción prestada; llegas a él desde la necesidad de alguien más, y adquieres conciencia de sus alcances mucho después. El rival odiado siempre cedía ante sus embates, los enemigos azulcremas y rojinegros eran meros aspirantes a su grandeza, nunca verdaderos contendientes. Por eso las chivas del Guadalajara lograron imponerse en mi gusto, convertirse en una profunda pasión. En un paliativo para la tristeza.

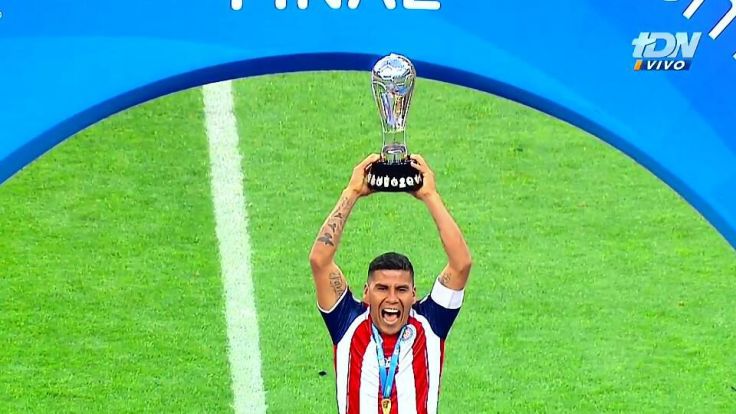

Hoy más que nunca necesité gritar esos goles. Necesité sonreír mientras veía a Carlos Salcido imponer su nombre en la historia del club, escuchar al mariachi marcar su ritmo festivo mientras las botargas bailaban al son del himno del equipo. Necesitaba sentir, de nuevo y como no lo hacía desde hace mucho tiempo, la felicidad primitiva de la victoria; no la resignación del esfuerzo máximo, o de la buena competencia: sólo el triunfo me devolvería una noche tranquila.

La imagen de Carlos Salcido -el lavacoches que conquistó Heindhoven y Guadalajara, que sometió con su velocidad al grandísimo Zanetti y al violento Coloccini- levantando el trofeo fue el final de una noche que recorrió todos los senderos de la memoria. Vi de nuevo la playera de la libertadores 2005 en su cuerpo, y el abrazo que compartimos a la distancia cuando el Bofo doblegó a Toluca en el mismo averno. Seguí mis pasos reflejando los suyos mientras caminábamos por aquellos callejones sin nombre. El recuerdo disipó por un momento la soledad, la incertidumbre y el hastío. Pude verla de nuevo.

No hay mucho qué decir sobre el fútbol. Un deporte que combina la simpleza del gol con la táctica más encarnizada e inteligente. La vida es un paseo constante por diversos sufrimientos, como para elegir la agonía gratuita de la afición futbolera. Somos juzgados por “fanatizarnos” con el espectáculo imbécil de la pelota de hexágonos, que nos vuelve insensibles al mundo durante poco más de dos horas. Puede que tengan razón, no lo sé.

Lo que sí sé es que esta doceava estrella me devolvió, por una noche, una parte de mi vida que ya no volverá. Como la palabra que transporta a la evocación, Salcido y compañía le reintegraron su razón de ser a mis sentidos.

José Antonio Manzanilla Madrid

Comentarios recientes